XrosSensitive XSC-68M The "BOTTOM TRACE"

詳細

XSC-68M The”Bottom Trace”

2026年マイナーチェンジし再登場!

3月5日(木)21:00受注受付開始

※次回入荷は未定。

ブランクスはまったく変えずに今回のマイナーチェンジに伴う変更点とは?

・リールシートを最新フラッグシップ「技徳」にUPDATE

・ ベリー部、バット部ガイドのステンレスフレームガイドをチタニウムフレームに変更。オールチタンフレームガイドへ。

XrosSensitive XSC-68M The”BOTTOM TRACE”

71ML+と71Hと同時期に開発をスタートした、三兄弟の三男にあたる、このXSC-68Mがいよいよデビュー。ざっくり言うと、ちょうど71ML+と71Hを足して2で割ったイメージ。71ML+と71Hのどちらか迷った時、2本使い分けようと考えていた時、この1本に集約するのも良い選択肢。

「BOTTOM TRACEボトムトレース」というサブネームは、主にボートロックを軸としテストが進められてきた中で、同じ軸の71Hのボトムコンタクトと区別したネーミングとなっています。コンタクトは、主にテキサスやフリーリグなど、リフト&フォールのボトムをバーチカルにコンタクトさせていくのに対して、68Mはそれらのリグに加えて、ベイトタックルでのミドストやジグスト、ヘビージグヘッドのスイミングメソッドなど、ボトムや中層を丁寧にトレースさせるのに適したモデルとして、コンタクトと区別するべくネーミングされています。

よってワームのボトム攻略から中層、表層まで全域に渡って攻略出来るモデル。さらにクランクベイト、ジャークベイト、ミノーやペンシル、スピナーベイトなどハードプラグ系も使えるスーパーバーサタイル性能を所有。

・ボトムのストラクチャーを感知しながら、舐めるように丁寧にトレース出来る

・中層を一定のレンジをキープしながら丁寧にトレース出来る

今までアングラーの感覚、スキルのみが頼りでしたが、このボトムトレースを使用することで、繊細なティップと秀逸な軽さとバランス、そこからくる感度の高さで、それらをより容易にし、釣りがもっともっと楽しくなるロッドです。

開発のキッカケ

東北のボートロックの先駆者で、もはやロックフィッシュ界隈ではレジェンド級、アーネストの佐藤キャプテンと、ボートロックを軸としながらも、その枠を超えた最高のバスロッド、ロックフィッシュロッドを作ろう、と始まったプロジェクト。

そのプロジェクトの最初からラインナップされていたモデルが、既に発売されているXSC-71ML+とXSC-71H、

それと今回リリースされるXSC-68Mの合計3機種。

彼と企画している段階では、3機種の内、大本命はXSC-68Mではないか?というくらい、彼が大事にずっと温めてきたモデル。まずは71ML+と71Hという同じ長さで、2本を完全に使い分けられるラインナップの開発を優先。より2本、同じ長さでありながら、個性が強い別のモデルに仕上がりました。

本音を言うと、この68Mを発売すると、71ML+と71Hを足して2で割った、ちょうど良いモデルなので、このモデルを出すことで、1本にロッドをさらに集約可能という、じつに71ML+と71Hの存在も脅かしかねない、脅威のオーラをも、この68Mは放っていました。

特にボートロックシーンやバスフィッシングシーンにおいて、7フィートよりも操作性や取り回しが高い、6フィート後半というのが、まさにコアアングラーが求めていた中心的存在のロッドであるのも大きな理由。

それゆえに、発売はより慎重になったことは確か。ド中心となるモデルだからこそ、群雄割拠、コンペティターがひしめき合う、超競争力が高い番手だけに、開発により時間を掛けた、ということです。

この3機種ともに、2022年の7月に1stサンプルの開発を始めたので、68Mは約3年の歳月を掛けて、満を持してリリースされることになります。

汎用性の高さ

クロスセンシティブ、この68Mも例外なく他のモデルと同様に、可能な限り、ロッドのラインナップを絞り、1本で何でも楽しめる、汎用性の高さを突き詰めたロッド。

汎用性が高いロッド、専用ではないロッド、得てして中途半端なロッドになりがちだが、G-TEC独自のマグナス製法という技術の粋を結集した、結晶とも呼べるコアなブランクスで、専用ロッドをも凌駕するロッドを目指したロッド、それがクロスセンシティブシリーズです。

中心となるショアからのバスフィッシング、ロックフィッシュはもちろん、クロダイのプラッギングゲームやメバルなどのライトゲーム、オフショアではボートロック、タイラバ、ボートシーバスなど、使用範囲のリミットがなく、釣り本来の醍醐味を楽しめるのがXSC-68M。

多いようで少ない、釣りが出来る貴重な時間。そんな大切な時間だからこそ、さらにワクワク出来る、釣りがもっともっと楽しくなるロッドを使って、あなたの人生をよりキラキラと豊かなものになるようサポートするロッドです。

素材は全て最高峰

ロッドの心臓部「ブランクス」を最大限、そのポテンシャルをただただ引き出すための素材選び。T1100GやM40Xといった第三世代の最新鋭、東レカーボンを100%使用し、G-TEC独自のマグナス製法で、調理したこれ以上不可能とした技術の結晶。

その結晶をさらに輝かせるための、チタンフレームガイド、ハイグレードな天然コルク素材。そして軽量化と剛性の両立を図る各種メタルパーツ。軽量化、握り易さ、感度の高さを誇る富士工業製のスプリットリールシート。

それら全ては、ロッドの中心であるブランクスの性能をフルに発揮出来るための最高峰の素材をセレクトしています。

マグナス製法の詳細はこちら↓

MAGNUS製法 - G-TEC graphite technology

監修、佐藤キャプテン’sコメント

クロスセンシィティブ68Mボトムトレース

このロッドは2年前の1stサンプルを触った時点から完成度が高くハイレベルに幅広い汎用性がありクロスセンシィティブの目指す専用を超える汎用ロッドとして究極の1本になると自負しております、そんな中でも時間をかけテストし完成となりました。特にこだわった部分はバスフィッシングでの汎用性の高さでした、ボートからはもちろんオカッパリでも複数本持ち歩くゲームですのでいかに少ない本数のロッドでハイレベルなゲームを楽しめるかです!このロッドは様々なルアーのキャストフィーリングが良く、使い方次第では5gから24gと幅広くハードルアーからワーミング、ジグと使い分けができ時には5g前後のベイトフィネスにも対応可能な1本です。1本でここまでできるのは強くて曲がる⁉︎不思議なマグナス製法の恩恵!体験したら戻れない!体験した事ない方は是非この機会に未知の領域を体感して頂きたい1本です。現にバストーナメンターの方からも上記のような評価を頂いております。

もちろんロックフィッシュでの使用感は最高レベルで、サンプル使って頂いた方のほとんどが、ボートロックに関してはこの1本で完結するかも笑、とかクロスセンシィティブの他のモデルでも同じですが、今まで感じなかったバイトや変化を感じるや感性を高めてくれる新しい感覚と共に、釣りを進化させてくれる感覚になるとワクワクするような感想を頂いております。

71Hと71ML今回新発売の68Mの三兄弟の拘りの1つとしてロッドバランスを同じ重心モーメントに揃えた事です、これにより三兄弟どれを使っても違和感なく快適な釣りが可能になります、触って頂いた方に重心モーメントなどのバランスの説明すると皆さん納得でそこまでしてるなら3本揃えますとも言って頂けます。

長さや強さなど性格の違う三兄弟のロッドでここまでバランスを揃え快適に仕上げるのがG-TECの拘りロッド作りの結晶と言えるでしょう。

71H.71MLから少し短くした68M、三兄弟の末っ子らしく賢く気の利いたバランスのが良い汎用性の広さはNo. 1かもしれませんね。

コアバスアングラーの使用した時のインプレッション

包み隠さず、メリットとデメリット、その両面から使った時のフィーリングやファーストインプレッションをお伝えしたいと想います。

まずメリットですが、今までと比べ物にならないくらい軽さから、一日中操作出来る快適さが魅力。釣りのワクワクが久しぶりに感じられたロッド。ジャークベイトやスピナべ、テクニカルな操作を必要とするペンシルベイトも、手首に全く負担なく操作出来る楽しさは、釣果を上げるための集中力が持続します。ジグストもライトテキサスも、操作している、より丁寧にボトムを舐めるように攻められる、という感じ。キャストするだけで気持ちいい!いうのは本来のバスフィッシングを純粋に楽しめている証拠。ジグ撃ちだけでなく、巻物にも最適で、クランクベイトはもちろん、スピナべは3/8ozがドンピシャ。

そしてもう一つ大事なのはデメリットもしっかり把握すること。ロッドが軽いゆえに、リールが重いと、リールの重さが際立ち、合わせるリールもセレクティブなのがデメリット。やはりリールも150g以下の超軽量リールが望ましい。また葦パラやブッシュの中から引きずり出してくるバットパワーは、他のバスロッドと比べやや柔らかいのが、もう一つのデメメリット。実際の釣行でも、カバーの奥でバスを掛けた時は、全力でロッドを曲げ、リールをグリグリ巻かないとバスがカバーから引きずり出しにくかった。その時に感じたのは、アクションはM表記ですが、イメージはML+に近い感じ。パワーや魚に主導権を絶対に握らせたくないバスアングラーには従来のバスロッドを選択した方がベストだということ。

これは釣り人の好みにもよるかもしれませんね。

このデメリットも捉えようによってはメリットになると思います。どういう事かと言うと、そのカバーからバスを強引に引きずり出してくるには、リールのリーリングを早くしたり、ロッドをさらにブチ曲げて、ブランク全体をフル活用し、そのバットパワーの不足分を自分の力で補う楽しさをあえて満喫するというスタイル。そういったバスフィッシング本来の楽しさを味わうなら、逆にこのデメリットはプラスに働くハズ。

G-TECのロッドは、どれも「釣り」という遊びを楽しむための要素が、従来の魚を獲る、という目的のロッドと比べて、必ずG-TECらしさの味付けとして加えられています。このあえてバットバワーを落として、ブランクス全体がフルベンディングするカーブも、釣りをより楽しむために意図されて制作されているという点に注目。この意図を共有出来る方には、間違いなくおススメなロッドになります。

このロッドは、工業製品というより、芸術的な一つの作品、というニュアンスに近い気がします。

道具が主役ではなく、あくまで釣り人本人が主役。その主役がキラキラと釣りをより楽しめる要素が、G-TECのロッドには込められているのが最大の魅力かもしれませんね。

監修した宮城県アーネストの佐藤キャプテンによって、気が遠くなるようなフィールドテストを実施。

実際に佐藤キャプテンが乗船客の方に68Mプロトを渡して頂き、現場で触った方も多くいらっしゃるかと思います。

そのフィードバックも必ず開発に活きています。

G-TECのロッドは、エンドユーザーと共に作り上げる、という要素を大切にしています。

開発者の清水も、東京湾でのボートシーバス、タイラバ、野池でブラックバス、東北岩手でボートロック、ボートメバル、新潟でのショアロック、北陸でライトロック、

全国各地で、バーサタイル性能を超えたロッドを目指すべく、多角的な視点でテストを3年間繰り返してきました。

XBWC-67と68M、ほぼ同じ長さで、どちらもミディアムあたりでスペック上は確かに似ています。

違いは3ピースか2ピース、ストレートグリップかセパレートか、レギュラーテーパーかファーストテーパーか、の主にこれになります。

使い分けは、ベビーウェイト側、より大型を獲る側はXBWC-67になります。10g前後プラグによる巻き物はどちも良いです。

ボトムトレースはより繊細で、元祖クロスセンシティブより。ブラックウィングシリーズは、ちょっとクロセンから離れた別のシリーズで、より魚に主導権を握らせない、従来型の実戦的ロッド、というニュアンスが強くなります。

言葉では表現しずらいのですが、やはり分かり易く言うと、68Mの方がより繊細に使える、という事になります。

センターカット2ピース

センターカット2ピース仕様。ティップはチューブラーティップ。

継部は印籠継を採用。ティップの口元部、バット部の先端部を織クロスカーボンで補強。

ティップの元部には品名を印刷。

満月状に曲げても、どこで継いでいるのか分からないほど精密な印籠継。綺麗なベンディングカーブにこだわって設計されています。

継ぎ部の脆弱性をなくし、ロッドのパワーロス無く、フルキャスト、魚とのファイトが可能です。

この限りなくワンピースに近いロッドにするために、マンドレル設計、センターレス加工技術、ブランクス構造、テーパーデザインなど、全て見直し、最新設計で進化した2ピースを実現しています。

ロッド表面処理

ロッドの表面(グリップ部以外)には無駄な塗装を極力抑え、100%カーボンブランクスの性能を最大限引き出すためのUMF仕上げを施しています。

UMF仕上げ(Unsanded Matte Finish:無塗装アンサンディング&マット仕上げ)

100%カーボンブランクスの性能を最大限引き出すための無塗装アンサンド処理を施しながら、同時にマットクリア仕上げが出来る技術がUFM(Unsanded Matte Finish)

マンドレルに巻き付けたカーボンプリプレグをラッピングする時に特殊なテープを使用し、焼成と同時に焼き上がった素管(ブランク)に既にマット仕上げされる特殊な表面仕上げ。

塗料を一切使わないため、軽量化と感度の向上が高く望めるのと同時に、環境にも配慮した仕様です。

外部からの傷や汚れからブランクを守ります。

ガイドシステム

ガイド素材

ガイドは信頼と実績の富士工業製。

トップガイド、ティップガイドは最上グレードのチタンフレーム。リングはSiC-Sリング(シリコンガーバイト製)

フレームカラーはT2、ポリッシュ仕上げのダークグレーチタンフレーム。

SiC-SとはSiCのさらに極薄化させ進化させた超軽量リング。

硬さ、すべり、軽さ、耐蝕性も最高。さらに摩擦熱を逃がす最高素材。

ティップガイド

68Mモデルのティップ部のガイドにはKTガイドを採用。

KTガイドとは、小口径シングルフット、PEラインなどライントラブルが少なく、軽量化された最新のガイド

バーサタイル性能に最適な4.5サイズ。セミマイクロガイドシステムで軽さ、感度、操作性を向上させています。

トップガイド

トップガイドにはアロワナトップガイドKGトップガイドを採用。チタンフレームSiCリング。サイズは4.5を採用。(XSC-71ML+よりワンサイズ大きめ)

PEラインでも糸絡みしにくい傾斜ブリッジ付きの軽量トップガイド。リングの高さがティップガイドと同じ高さで、飛距離アップに貢献。

3D構造による糸絡み自動解除機能搭載で、PEラインの極細ラインにも高次元に対応。

ストレスフリーでより繊細な釣りに集中出来ます。

一番元部のバットガイドには、LKWガイド採用。KWの軽量ライトバージョン。

材質は、強度と耐久性、剛性を重視したステンレスから、軽さ、錆び防止強化、感度を重視したチタニウムフレームへ(マイナーチェンジより)

ダブルフットチョークガイドの最軽量シリーズになります。元部はダブルフットで強化しながら、同時に軽量化も図っています。

グリップデザイン

R/Sリールシート

リールシートは高い実績を誇る富士工業製「スケルトンシート」から、フラッグシップ「技徳」リールシートを最新へ。

さらに軽さ、ホールド性、感度、フィット感、剛性アップ、そしてどのリールにもマッチし、一部装着しづらいリールがございます、という表記が無くなりました。

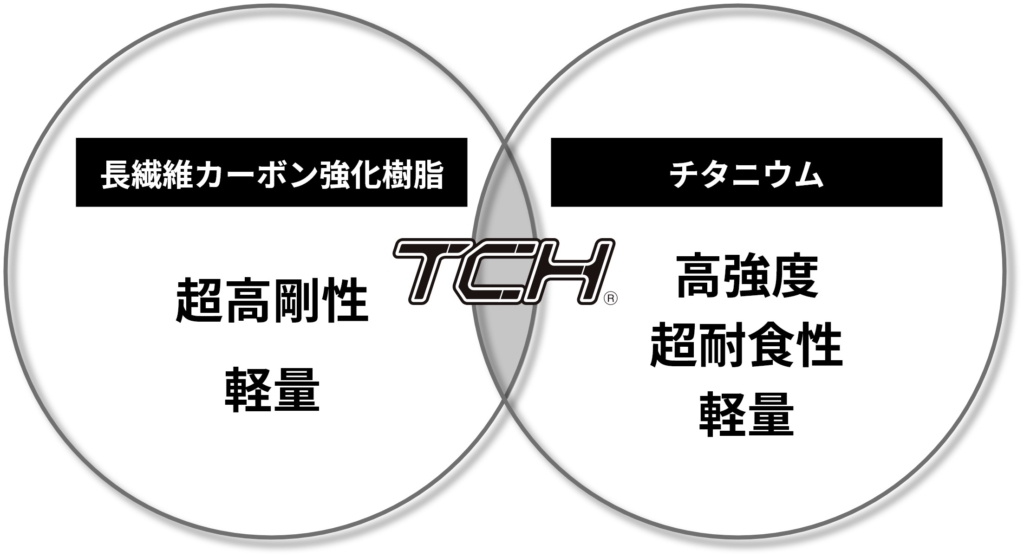

技徳(TCH)とは?

TCH Titanium Carbon Hybrid

世界初 長繊維カーボン強化樹脂とチタニウムのハイブリッド。

カーボン素材、チタンフード採用で劇的に改良されているが、剛性感度はナイロン樹脂より強く高い。

価格的に破格のコストアップになるが、最高のフィーリング、素材にこだわって、コスト度外視で採用した最新鋭リールシート。

長繊維カーボン強化樹脂の特性である「超高剛性・軽量」、チタニウムの特性である「高強度・超耐食性・軽量」

それらを融合し、その特性を最大限に引き出すオリジナルの設計で、異次元の軽量化と強度アップを実現。

この次世代ハイブリッドの組み合わせで、長繊維カーボン樹脂単独から、更に約10%の強度アップが実現します。

| 特 性 | 従来品比 |

|---|---|

| 引張強度 | 157%アップ |

| 曲げ強度 | 134%アップ |

| 曲げ弾性率 | 233%アップ |

| 比重 | 15%軽量 |

RMG構造-Rigidity Metal Grip(レジディティーメタルグリップ)

リールシートは技徳シートのスプリット採用。

従来設計では、そのリールシートを取り付けるグリップ部におけるネジレ、歪みが生じやすいため、実際に使用すると「グニャグニャ」と気持ち悪く、操作に集中できない、正確にキャストが決まらない。魚とのファイトが安定しない、という結果に。

それらの現象を防ぎ、剛性力を上げるため「RMG構造」を採用。

アルミ素材のメタルパーツを施し、剛性感を上げています。

金属パーツをただ追加するだけでは、「軽さと感度」をスポイルしてしまう。それを失わないためにも限りなく肉抜きし、同時に直接カーボンのブランクスにタッチ出来るシステムが、「RMG構造・Rigidity Metal Grip」になります。

さらにグリップ部には、Quattro Axial Carbon(4軸カーボン)をプラスし、ネジレ防止、剛性力を上げています。それによってキャスト時、ファイト時にグリップ部の歪みやバランスの悪さを解決し、キャストアキュラシー向上とファイト時のトルク力向上を実現しています。

※一部、大型のリール、リールフットの厚みのあるリールが装着しづらい場合がございます。アブガルシアのリール(ZENON、REVO、BEAST等)は問題なく装着出来ます。またアルファスair、カルカッタコンクエスト200、キャタリタTWなども問題なく装着出来ます。一部23アンタレスDC MD、SLX DC XTなど装着出来ない場合がございます。ご注意下さい。

※ この問題がマイナーチェンジの一つ、「技徳」リールシートを採用することで解消。

こだわりのオールコルクグリップ

今までロックフィッシュロッドの開発において、積極的にコルク素材をグリップに使ってきませんでした。その理由としては、コルクの方がEVA素材より使っていくうちに黒ずんでしまう、という経時変化がEVAと比べ起き易いからで、無難なEVAを採用してきました。

しかし最近感じるのは、コルクがアングラーに非常に好まれるということ。それは釣りをすればするほど、釣り経験が長いアングラーほど、その傾向があるのかもしれません。

見方を変えれば、コルクの方が使えば使うほど味が出て、自分の相棒として愛着が沸く、という方も多く、私もコルクの良さを再確認しています。

またEVAとコルクの感度測定を実施しましたが、コルクの方が振動する波形が大きく、手元にアタリやラインを通じて多くの情報が伝わりやすい事が分かっています。

よってEVAのスポンジ素材よりコルク素材の方が伝達力は高く、釣りに必要な感度は高いと言えます。よりセンシティブなロッドに仕上げるためのコルク素材を採用しました。

しかしコルクには弱点があって、自然なものなので、入手困難な時がある、また品質がものによってマチマチといったことがあります。よってグレードが低いコルクを使うと、スカスカになってすぐにボロボロになってしまいます。安いグレードは穴が多いので、そこにパテ埋めしているのが原因です。

そのデメリットを極力減らすために、XrosSensitiveに使われるコルクは、トリプルA、つまりAAAコルクを指定し、製造されています。

最後に〜開発者トモ清水’sコメント

XrosSensitive NEWモデル

XSC-68M The"BOTTOM TRACE"

71ML+と71Hと同じタイミング2022年7月から開発が始まって約3年。

三兄弟の三男として、満を持してリリース。

三男の立場として、長男の71Hと次男71ML+の長所を持ちながら、最も操作性が高い6フィート後半というレングス、という最大の武器を携えています。

さらに"M"という、まさにバーサタイルのど真ん中ミディアムアクションで登場。

そのスペック上、多くを語らなくとも容易に想像できる、まさにクロセンの主軸の座を奪わんとするニューフェイスで登場します。

是非、他のロックフィッシュロッドやバスロッドと比べて欲しい、86.2gという軽さ。

使えば分かる、圧倒的な操作性と感度の高さ。軽さからは想像し難いパワー、トルク。

どの開発者よりも多くのバスロッド、ロックフィッシュロッドを開発してきた設計者として、その自負心として、最高のロッドが完成したと自信を持って世に出します。

それが真実かどうか、誇張表現なのかどうかは是非とも、ご自身で判断して頂きたいと思います。

マイナーチェンジで予想外の完成度

実際、リールシートとガイドをチタン化するだけで、そこまで開発者自身の私も、そこまで大きく変わらないと思っていたので、具体的にどう変わったのか?

現場で開発に協力して頂いた宮城県アーネストの佐藤タカキャプテンの声と、現行モデルとの比較で軽量化された自重数値で見ていきたいと思います。

■宮城県アーネストの佐藤タカキャプテンの現場の声

クロスセンシィテブXSC-71H,71ML+,68M、三兄弟のマイナーチェンジが完成しました!

約1年前にトモ清水さんとの打合せで始まりました企画。

新しいリールシートが出たのでブランクは一切変えずにマイナーチェンジしたいとの話!

の流れでガイドもステンレスからチタンも挑戦しますか⁉︎なノリでサンプリングしたらびっくり‼

良くなり過ぎて!笑

トモさんの経験上?そんなに変わらないよーな感じで始まった話でしたがマイナーチェンジ⁇と思うくらい良くなってしまいました。

トモさんの経験値を越えるブランクスの潜在能力だったのかと私個人の感想でした。

マグナス製法の可能性を広めたマイナーチェンジとなったのではないでしょうか!

当ガイドのお客様の多かった感想としては、「持った瞬間に違いますねー」とか「バランスがグリップ周辺に益々集中したねー」や「更に短く感じるよね!」

など現行モデル使用の方からの感想を頂いております。1番の感想は絶対欲しくなるから触りたく無い(笑)でした。

このお客様からの反応を整理すると私も感じていますが、現行モデルの良い部分が更にブラッシュアップされたとの感想が多くなっています。

数グラム軽くなった分バランスがグリップに集中しより軽く感じ感度が良くなっています。ガイドがチタンフレームに変更されたために3本とも全体にパリッと感が出て曲がりは変わらないですが張りのある高感度ロッドに進化しました!

グリップとリールシートの変更で現行モデルでは入りにくかった一部のシマノのリールも全てクリアしたので安心して愛用のリールを装置可能になりました。グリップの感じも握りにくいと言う現行モデルの話も一部ありましたがこれも進化を感じるグリップとなっております。

■さらなる軽量化を実現

ロッド自重(g) | XSC-68M | XSC-71ML+ | XSC-71H |

現行モデル | 86 | 86 | 108 |

マイナーチェンジモデル | 80 | 80 | 106 |

差 | -6g | -6g | -2g |

71Hが他のモデルと比べて差が小さいのは、リアグリップに5gバランサーウエイトを足しバランスを取ったため。68Mと71ML+は、バランサーに頼らない全体的な軽さとバランスを追求しました。

ぜひ同じクラスのロックフィッシュ専用ロッドやバスロッドと自重を比べていただきたい!!

ただでさえ極限まで軽量化された異次元、圧倒的な軽さが魅力の現行モデル

手に取るなら、まさにマイチェンしさらに進化を遂げた今しかないでしょ!

富士工業フラッグシップリールシート「技徳」とオールチタンガイド化で、この軽量化された数値以上に進化!実戦レベルでの使用感は、佐藤タカキャプテンの言葉にあるように、現行モデルの良いところがさらにブラッシュアップされ、ブランクスの良さがさらに際立つ飛躍的な進化を遂げました。

「良い意味で華奢になったなね」と、タカ船長と異口同音の最初のプロトを現場で使ってみての感想。

正直、リールシートとガイドの一部をチタンフレームのガイドにすることで、ここまで使用感が変わるとは20年以上のロッド開発経験が有りながら、お恥ずかしながら予想外の展開。

「ロッドが短く感じる」

ロッドの心臓部であるブランクスを一切変えずに、パーツのアップデートでその心臓部のポテンシャルをさらに引き出せたことに、ただただ設計者として嬉しい限りです。

数値的な進化もさることながら、やはり実戦ベースでの違い、進化を感じられるところが大きい。

「デザイン以外、何が変わったの?」と思われるような、実際に使ってみたらガッカリの、昨今では名ばかりのフルモデルチェンジが多い中、マイナーチェンジでもここまで進化が感じられる事も少ないかと思います。ご期待ください!

他メディア関連リンク先↓

春のタケノコメバル(藻場ゲーム)

商品スペック一覧表

フォトギャラリー

XrosSensitive XSC-68M フォトギャラリー

ロッド取り扱いについて

販売価格: 46,000円(税別)

(税込: 50,600円)